「冬の環境でカビが発生する理由を理解し、効果的な防止策を実践しよう」

2025/01/20

目次

1. 冬にカビが発生する原因とは?

1.1. 結露と湿度の関係

1.2. 暖房器具が引き起こす影響

1.1. 結露と湿度の関係

冬場にカビが発生する主な原因の一つとして、「結露」が挙げられます。この結露と湿度の関係を正しく理解することは、カビを防ぐための第一歩です。結露は、窓や壁などの冷たい表面に水蒸気が液体として現れる現象で、放置するとカビの温床となることがあります。ここでは、結露が発生する仕組みと、それが湿度とどのように関係しているのかを詳しく説明します。

結露の発生メカニズム

結露は、空気中の水蒸気が冷たい表面に触れたときに起こります。空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができますが、温度が下がるとその保持力が弱まり、余分な水蒸気が水滴として現れます。これが「露点」と呼ばれる現象であり、冬場に室内と室外の温度差が大きくなることで発生しやすくなります。

たとえば、外気温が0℃で室内が20℃の場合、窓ガラスや壁などの外側に接している部分の表面温度が低くなることで、空気中の水蒸気が凝結し、結露として現れるのです。この水滴が長時間放置されると、湿った環境がカビの繁殖を助ける条件を作り出してしまいます。

湿度との密接な関係

室内の湿度が高いほど、結露が発生しやすくなります。冬場は暖房によって室内が暖かくなるため、空気中に多くの水蒸気が含まれる状態が作られます。この水蒸気は、人の呼吸、調理時の蒸気、洗濯物の室内干しなど、さまざまな日常的な活動によって供給されます。

特に、日本の住宅は気密性が高いものが多く、冬場は窓を開ける機会が少ないため湿気がこもりやすい環境です。湿度が高まることで結露が頻繁に発生し、その水分がカビの繁殖に直結することになります。

結露が引き起こすカビのリスク

結露が生じる場所は、窓枠、壁、天井などさまざまですが、これらの表面に水分が供給されることで、カビの繁殖が促進されます。カビは湿度が60%以上で活発に成長しますが、結露による局所的な湿度はさらに高い状態を作り出します。

また、結露が放置されると、木材や壁紙、断熱材などが湿気を吸収し、建材自体が劣化するリスクもあります。こうした状況は、見えない部分でのカビの広がりを助長し、健康被害や建物の耐久性低下を引き起こします。

効果的な結露対策

結露を防ぐためには、湿度を適切に管理することが不可欠です。以下のような対策を実践することで、結露の発生を大幅に抑えることができます。

室内の湿度管理

加湿器を使用する際は湿度計を活用し、室内の湿度が50%以下になるように調整しましょう。また、調理や入浴時は換気扇を使用し、湿気を外に逃がす工夫をすることが大切です。

断熱材や窓の工夫

結露が起きやすい窓には、断熱フィルムや結露防止シートを貼ることで、表面温度を上昇させることが可能です。また、二重窓や断熱性能の高い窓に交換するのも有効な手段です。

換気の徹底

冬場でも定期的に窓を開け、換気を行いましょう。新鮮な空気を取り入れることで、湿気を外に逃がし、室内の湿度を下げることができます。

結露を防いで快適な冬を

結露と湿度は密接に関連しており、その影響を軽視するとカビの発生につながります。しかし、適切な湿度管理や換気、断熱対策を行うことで、結露を予防することが可能です。冬場の室内環境を見直し、結露によるカビリスクを減らして快適な生活を送りましょう。

1.2. 暖房器具が引き起こす影響

冬場に欠かせない暖房器具は、室内を快適に保つために重要ですが、これらがカビ発生の原因になることもあります。暖房器具の使用に伴う温度差や湿度の変化が、カビの繁殖を促進する環境を生み出すことがあるため、その仕組みや影響を理解し、適切な対策を取ることが必要です。ここでは、暖房器具の種類ごとにカビにどのような影響を与えるのかを詳しく説明します。

暖房器具とカビの発生メカニズム

暖房器具は室温を上げるために使用されますが、その結果として生じる以下の要因がカビの発生に関与します。

温度差の拡大

暖房によって室内の空気は暖まりますが、窓ガラスや壁の表面は冷たいままのことが多いです。この温度差により、空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて結露が発生しやすくなります。結露はカビにとって理想的な湿った環境を作り出します。

湿度の上昇

特に石油ファンヒーターやガスストーブなどの燃焼型暖房器具は、燃焼時に水蒸気を発生させるため、室内の湿度が上昇します。この湿度が適切に排出されない場合、カビの発生リスクが高まります。

通気性の悪化

暖房の効率を上げるために窓やドアを閉め切ることが多い冬場は、換気が不足しやすい状況です。この状態では湿気がこもりやすくなり、カビが発生しやすくなります。

暖房器具の種類とカビへの影響

1. 石油ファンヒーターやガスストーブ

これらの暖房器具は燃焼によって大量の水蒸気を発生させます。たとえば、1リットルの灯油を燃焼させると、およそ1リットルの水蒸気が発生すると言われています。この水蒸気が室内に放出されることで湿度が急上昇し、結露の発生を助長します。これらの器具を使用する場合は、必ず換気を行うことが重要です。

2. エアコン

エアコンは乾燥した空気を送り出すため、結露のリスクは低いように思われます。しかし、エアコンによる暖房では部屋の上下で温度差が生じやすく、窓際などの冷たい部分に結露が発生することがあります。また、エアコン内部に溜まった湿気がカビの温床となる場合もあるため、定期的な清掃が必要です。

3. 床暖房

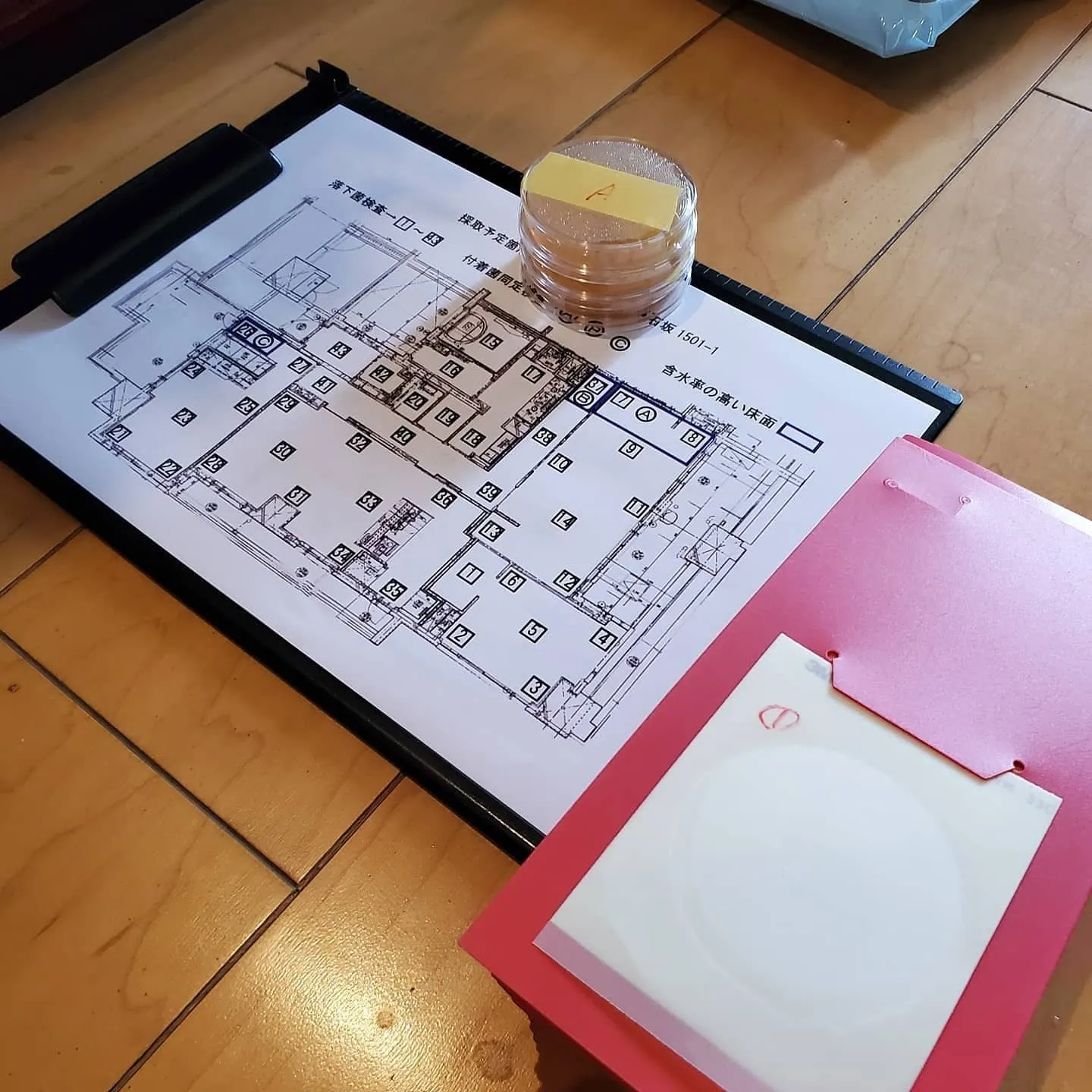

床暖房は部屋全体を均一に暖めることができ、結露が発生しにくいとされています。ただし、床下の湿気が高い場合、床材の裏側にカビが発生するリスクがあります。そのため、床暖房を使用する際には、床下の換気状況を確認し、必要に応じて調湿材を使用することをおすすめします。

4. 電気ストーブ

電気ストーブは熱源そのものが湿気を発生させることはありませんが、部屋全体を均一に暖める能力が低いため、局所的な温度差が生じる場合があります。これにより結露が発生しやすい箇所ができる可能性があります。

暖房器具によるカビ発生を防ぐポイント

暖房器具の使用に伴うカビリスクを抑えるために、以下の対策を実施することをおすすめします。

適切な換気の徹底

燃焼型暖房器具を使用する場合は、窓を開けて換気を行いましょう。特に1時間に1回程度、新鮮な空気を取り入れることが理想です。

湿度の管理

湿度計を設置し、室内の湿度が50%を超えないように調整します。湿度が高い場合は、除湿器やエアコンの除湿機能を活用しましょう。

窓や壁の結露防止

断熱フィルムや結露防止シートを窓に貼ることで、表面温度を上げて結露を防ぐことができます。また、結露が発生した場合は、すぐに拭き取ることが重要です。

暖房器具の選択

燃焼型暖房器具の代わりに、エアコンや遠赤外線ヒーターなど湿気を発生させない暖房器具を検討するのも一つの方法です。

冬の快適な室内環境を目指して

暖房器具は冬場の生活に欠かせないものですが、その使い方次第ではカビのリスクを高めてしまうことがあります。適切な湿度管理や換気、結露防止策を取り入れることで、暖かく快適な住環境を維持しつつ、カビの発生を防ぐことが可能です。暖房器具の特性を理解し、正しい使い方を実践しましょう。

2. カビ発生を防ぐための日常的な対策

2.1. 結露を防ぐための工夫

2.2. 換気と湿度管理のポイント

2.1. 結露を防ぐための工夫

冬場に頻発する結露は、放置すると建材の劣化やカビの発生につながります。しかし、適切な工夫を施すことで、結露を防ぎ、快適で健康的な室内環境を保つことが可能です。このセクションでは、結露を防ぐために実践できる具体的な方法を詳しく解説します。

結露が発生する仕組みを理解する

結露は、暖かい室内の空気中に含まれる水蒸気が冷たい窓や壁に触れることで生じます。空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができますが、冷たい表面に接すると飽和状態になり、余剰な水分が水滴として現れます。これを防ぐには、湿度を管理し、表面温度を下げすぎない工夫が必要です。

湿度を適切に管理する方法

室内の湿度を測定する

結露を防ぐ第一歩は、室内の湿度を正確に把握することです。湿度計を使って50%前後を目安に管理しましょう。湿度が60%を超えると結露が発生しやすくなり、40%を下回ると乾燥しすぎるため、適度なバランスを保つことが重要です。

加湿器の使い方を見直す

冬場は乾燥を防ぐために加湿器を使用する家庭も多いですが、過剰な加湿は結露を招く原因となります。加湿器を使用する場合は、湿度計を併用して湿度が上がりすぎないように注意しましょう。

室内干しの頻度を調整する

洗濯物の室内干しは湿気を増やす要因となります。できるだけ外で干すか、浴室乾燥機を利用することで、湿気の発生を抑えられます。また、室内で干す場合は、除湿機やエアコンの除湿機能を併用すると効果的です。

冷たい表面を温める工夫

断熱フィルムやシートの活用

窓に断熱フィルムや結露防止シートを貼ることで、窓の表面温度を上昇させ、結露の発生を抑えられます。これらはホームセンターやインターネットで手軽に購入でき、施工も簡単です。

カーテンやブラインドの使用

厚手のカーテンやブラインドを使用することで、冷気が室内に侵入するのを防ぎ、窓際の温度を一定に保つことができます。ただし、通気性が悪いと結露が発生しやすくなるため、定期的に窓を開けて換気することも忘れないようにしましょう。

二重窓の導入

二重窓は、窓と窓の間に空気の層を作ることで断熱効果を高めます。これにより、結露の発生を大幅に減らすことができます。費用はかかりますが、結露やエネルギー効率の観点から長期的に見ると非常に効果的です。

換気の徹底

定期的な換気

結露を防ぐには、湿気を外に逃がすことが重要です。1日2〜3回、5〜10分程度窓を全開にして換気を行いましょう。この「短時間かつ集中型」の換気方法は、室内温度を大きく下げることなく湿気を排出するのに効果的です。

換気扇の活用

キッチンや浴室の換気扇を積極的に使用することも有効です。調理や入浴時は特に多くの水蒸気が発生するため、その都度換気扇を稼働させ、湿気がこもらないようにしましょう。

空気清浄機の併用

空気清浄機の中には、除湿機能が付いたものもあります。これを使用することで、湿気を効果的に抑えるとともに、空気中のホコリやカビ胞子の除去も期待できます。

こまめなメンテナンスと観察

結露の拭き取り

結露が発生した場合は、すぐに拭き取ることが大切です。専用の吸水クロスやスクイージーを使えば効率的に拭き取ることができます。その後、乾燥させるために窓を開けたり、乾いた布で仕上げ拭きを行いましょう。

窓枠やゴムパッキンの掃除

窓枠やゴムパッキンは結露が溜まりやすい場所です。これらをこまめに掃除することで、カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保てます。

結露防止剤の活用

市販の結露防止スプレーを使用することで、窓ガラスに水滴が付きにくくなります。使い方は簡単で、定期的に塗布するだけで効果を発揮します。

結露を防ぐ工夫のまとめ

結露を防ぐためには、湿度管理、冷たい表面の温度対策、換気の徹底、そしてこまめなメンテナンスが欠かせません。これらの方法を組み合わせて実践することで、結露によるカビや建材の劣化を防ぎ、冬場でも快適な室内環境を保つことができます。少しの工夫と習慣で、大きな違いを生み出せることを実感してみてください。

2.2. 換気と湿度管理のポイント

冬場の結露やカビを防ぐには、適切な換気と湿度管理が不可欠です。閉め切った室内では湿気がこもりやすく、これが結露やカビの原因となります。しかし、外気が寒い冬は換気を怠りがちになるため、湿気を溜め込まないための工夫が重要です。本セクションでは、効率的な換気と湿度管理のポイントを解説します。

換気の重要性と冬場の課題

換気の目的は、室内に溜まった湿気や汚れた空気を排出し、新鮮な空気を取り込むことにあります。特に冬は、暖房や調理、入浴などで発生する湿気が室内に留まりやすく、適切な換気を怠ると以下のような問題を引き起こします。

湿度の上昇:空気中の水蒸気量が増加し、結露が発生しやすくなる。

空気の汚れ:カビ胞子やホコリが室内に蓄積し、アレルギーや健康被害の原因となる。

二酸化炭素濃度の増加:長時間換気をしないことで室内空気が不健康な状態になる。

しかし、冬場は外気温が低いため、換気を行うと室温が下がりやすいという課題もあります。このため、効率的かつ短時間で行う換気が求められます。

効率的な換気の方法

1日2~3回、短時間の換気を実施

冬場の換気では、1回あたり5~10分程度、窓を全開にする方法がおすすめです。この「短時間集中型」の換気は、湿気を効果的に排出しながら室温の低下を最小限に抑えることができます。

対角線上の窓を開ける

部屋の対角線上にある窓を同時に開けることで空気の流れが生じ、効率的に換気が行えます。もし部屋に1つしか窓がない場合は、窓を開けたままドアを開放し、風通しを確保しましょう。

換気扇を活用

キッチンや浴室、トイレに設置された換気扇を積極的に使用することも重要です。特に調理や入浴時は大量の湿気が発生するため、その都度換気扇を稼働させることで湿気を外に逃がすことができます。

窓の結露対策と併用する

窓に断熱フィルムや結露防止シートを貼ることで、外気と室内の温度差を緩和し、結露の発生を抑えると同時に換気効果を高めることが可能です。

湿度管理のポイント

湿度計を使用して適切な湿度を維持

湿度計を活用して室内の湿度を常に確認しましょう。カビの発生を抑えるには、湿度を40~50%程度に保つことが理想的です。湿度が60%を超えると結露が起きやすくなり、カビの繁殖リスクが高まります。

除湿器やエアコンの除湿機能を活用

湿度が高い場合は、除湿器やエアコンの除湿機能を使用して湿気を取り除きます。これらの機器は特に冬場の湿度調整に効果的で、室温を下げずに湿度を下げることができます。

水蒸気の発生源を抑える

冬場は加湿器や室内干しの使用が湿気を増やす原因となります。加湿器を使用する場合は湿度計を確認しながら適切な量に調整し、室内干しを避けるか、浴室乾燥機を使用するとよいでしょう。

家具や家電の配置を工夫

家具や家電を壁から少し離して設置することで、通気性を確保し、湿気の滞留を防ぐことができます。また、クローゼットや押し入れの中も除湿剤を使って湿度管理を行いましょう。

換気と湿度管理の連携

換気と湿度管理は密接に関連しています。たとえば、湿度を下げるために換気を行う場合でも、室内の湿度が極端に低下しないように注意が必要です。乾燥しすぎると静電気が発生しやすくなるほか、肌や喉の乾燥を引き起こすため、適度な湿度を保つことが重要です。

冬場でも快適な環境を維持するために

冬場の結露やカビを防ぐためには、換気と湿度管理の両立が必要不可欠です。これらの工夫を日常生活に取り入れることで、快適で健康的な室内環境を維持することが可能です。少しの意識と実践で、冬場の結露やカビの悩みを解消し、安心して過ごせる住まいを作りましょう。

3. 冬におすすめのカビ防止アイテムと活用法

3.1. 効果的な除湿アイテムの選び方

3.2. カビ予防に役立つコーティング剤の使い方

3.1. 効果的な除湿アイテムの選び方

湿気はカビ発生の主要な要因であり、その管理がカビ対策の鍵となります。特に冬場は室内に湿気がこもりやすいため、除湿アイテムを効果的に活用することが重要です。本セクションでは、除湿アイテムの種類や特徴、選び方のポイントを詳しく解説します。

除湿アイテムの種類と特徴

除湿アイテムはさまざまな種類があり、設置場所や使用目的に応じて適切なものを選ぶ必要があります。以下は主な除湿アイテムとその特徴です。

除湿機

電気を使用して空気中の湿気を取り除く装置です。除湿能力が高く、広い部屋や湿気が多い環境に最適です。除湿機には以下のタイプがあります。

コンプレッサー式:夏場の高温多湿な環境に強いタイプで、電気代も比較的安価です。

デシカント式(ゼオライト式):寒冷地や冬場の使用に適しており、低温でも効果的に除湿ができます。

ハイブリッド式:コンプレッサー式とデシカント式のメリットを組み合わせたタイプで、年間を通じて使用できます。

除湿シート

布団や押し入れ、クローゼットの中に敷くことで、湿気を吸収します。電気を使用せずに手軽に湿気を取り除けるため、コストパフォーマンスが良いのが特徴です。再利用可能な製品も多く、エコな選択肢と言えます。

除湿剤

小型で設置が簡単な除湿アイテムです。特に狭いスペースや湿気がたまりやすい場所(クローゼット、靴箱、キッチンのシンク下など)で効果を発揮します。消耗品のため定期的な交換が必要です。

除湿・調湿木材(炭、珪藻土など)

自然素材を使用した除湿アイテムで、湿気を吸収すると同時に放湿する調湿機能を持つ製品です。エコで長期間使用できるため、ナチュラルなインテリアに適しています。

エアコンの除湿機能

空気を冷却して湿気を取り除く方法で、部屋全体の湿度を効果的に下げることができます。ただし、機種によって除湿性能に差があるため、選ぶ際に注意が必要です。

除湿アイテムを選ぶ際のポイント

設置場所に合ったサイズと性能を選ぶ

部屋の広さや湿気の多さに応じて、適切な除湿能力の製品を選びましょう。たとえば、広いリビングでは高い除湿能力を持つ除湿機が必要ですが、クローゼットや靴箱にはコンパクトな除湿剤で十分です。

使用する季節や温度に応じた選択

冬場は気温が低いため、デシカント式や調湿木材など、低温でも効果的に除湿できるアイテムが適しています。一方、夏場の使用を考える場合は、コンプレッサー式除湿機がおすすめです。

電気代やランニングコストを考慮する

除湿機は使用頻度によって電気代が大きく変わるため、省エネ性能が高い製品を選ぶと良いでしょう。また、使い捨て除湿剤の場合は交換頻度やコストもチェックポイントです。

メンテナンスの容易さ

除湿機やエアコンの除湿機能を使う場合、フィルターやタンクの掃除が必要です。簡単にメンテナンスできるかどうかも選ぶ際の重要な基準となります。

デザインと静音性

室内に設置するアイテムは、インテリアに馴染むデザインを選ぶと違和感がありません。また、寝室やリビングで使用する場合は静音性の高い製品を選び、生活に支障をきたさないようにしましょう。

効果的な使い方と注意点

適切な場所に配置する

除湿機は部屋の中央に配置し、周囲に十分なスペースを確保することで、空気の流れを確保し効率的に除湿できます。除湿剤は、湿気がこもりやすい場所(窓際、クローゼット、家具の裏など)に設置しましょう。

定期的なチェックと交換

除湿機のタンクが満水になったり、除湿剤の効果が切れたりすると、除湿能力が低下します。定期的に状態をチェックし、必要に応じて交換や清掃を行いましょう。

湿度計と併用する

除湿アイテムの効果を確認するために湿度計を使いましょう。室内湿度が40~50%に保たれているかを確認し、必要に応じて使用時間を調整してください。

カビ対策と併用する

除湿アイテムだけでなく、結露防止フィルムや換気など、他のカビ対策と併用することで、より効果的に湿気を抑えることができます。

まとめ

湿気を効率的に取り除くためには、自宅の状況や季節に合った除湿アイテムを選ぶことが重要です。除湿機や除湿剤などのアイテムを適切に組み合わせ、定期的なメンテナンスを行うことで、快適でカビのない住環境を実現できます。湿気対策を日常生活に取り入れ、健康的な空間を保ちましょう。

3.2. カビ予防に役立つコーティング剤の使い方

湿気が多い環境では、カビの発生を防ぐためにコーティング剤を活用するのが効果的です。カビ予防用のコーティング剤は、壁や天井、家具、浴室などに塗布することで表面に保護膜を作り、カビの繁殖を抑える働きがあります。本セクションでは、コーティング剤の種類や特徴、効果的な使い方、注意点を詳しく解説します。

カビ予防用コーティング剤の種類と特徴

カビ予防に使用されるコーティング剤は、用途や成分に応じていくつかの種類があります。それぞれの特徴を理解して適切なものを選びましょう。

防カビスプレータイプ

簡単に塗布できるスプレー式のコーティング剤です。主に浴室やキッチン、窓枠など狭い範囲での使用に適しています。速乾性が高く、扱いやすいのが特徴です。

塗料タイプ

広い面積や木材、壁紙などに使用される液体タイプのコーティング剤です。ローラーや刷毛を使って塗布する必要があり、施工には多少の手間がかかりますが、長期間効果を持続させることができます。

抗菌・防カビフィルム

家具や家電の表面に貼り付けることで、防カビ効果を発揮するフィルムタイプです。貼るだけで簡単にカビ予防ができるため、手軽に利用できるのが魅力です。

シリコン系コーティング剤

浴室やキッチンなどの湿気が多い場所に適したタイプです。水分を弾く性質があり、汚れやカビの付着を防ぎます。耐久性が高いのでメンテナンスの頻度を減らせるのが利点です。

効果的な使い方の手順

使用箇所の清掃

コーティング剤を使用する前に、対象の表面をしっかり清掃し、乾燥させておきます。特にカビがすでに発生している場合は、カビを完全に除去することが重要です。カビ除去剤を使用し、表面を拭き取った後、乾燥させます。

塗布方法の確認

製品の説明書をよく読み、適切な塗布方法を確認します。スプレータイプは均一に吹き付けるようにし、塗料タイプはローラーや刷毛を使ってムラが出ないように塗りましょう。

適切な塗布量の調整

コーティング剤の効果を最大限発揮させるために、必要な量をしっかり塗布します。薄すぎると効果が持続しにくく、厚すぎると乾燥に時間がかかる場合があります。

乾燥時間を守る

塗布後は、十分な乾燥時間を確保しましょう。乾燥が不十分な状態で使用すると、コーティングの効果が低下する可能性があります。製品によって乾燥時間は異なるため、説明書を確認してください。

定期的なメンテナンス

コーティング剤の効果は時間とともに薄れるため、定期的に再塗布することが必要です。再塗布のタイミングは製品の使用期間目安に従いましょう。

使用場所ごとの具体的な活用法

浴室

湿気が多い浴室では、タイルや目地に防カビスプレーを使用すると効果的です。水垢や石鹸カスが付着している場合は、先に清掃してから塗布しましょう。シリコン系コーティング剤は特におすすめです。

キッチン

シンクや調理台の裏側、冷蔵庫の背面など湿気がたまりやすい場所に使用します。食材が触れる可能性がある場所では、安全性の高い製品を選ぶことが重要です。

窓枠や壁紙

結露が発生しやすい窓枠や、湿気がこもる壁紙には、スプレータイプや塗料タイプが適しています。木材製の窓枠には、防腐効果があるコーティング剤を選ぶと良いでしょう。

押し入れやクローゼット

湿気が溜まりがちな押し入れやクローゼットでは、調湿剤と組み合わせて使用することでより効果的にカビを防止できます。

注意点とメンテナンス

適切な製品選び

使用する場所や素材に合ったコーティング剤を選びましょう。例えば、浴室用を壁紙に使用すると素材を傷めることがあります。

安全性の確認

小さな子供やペットがいる家庭では、成分に注意が必要です。無害または低刺激の製品を選び、塗布後は十分に換気を行いましょう。

使用期限の確認

コーティング剤には使用期限が設定されているものもあります。期限切れの製品は効果が低下する可能性があるため、使用前に確認してください。

コーティング剤を活用した快適な生活

コーティング剤を正しく使うことで、湿気の多い場所でもカビを予防し、清潔な環境を維持できます。清掃と併用することで効果がさらに高まるため、日常的なメンテナンスも心がけましょう。カビに強い住環境を整え、安心で快適な生活を実現してください。

----------------------------------------------------------------------

カビバスターズ沖縄

沖縄県国頭郡金武町伊芸1996-13

電話番号 : 080-3977-9591

----------------------------------------------------------------------